Editoria in crowdfunding

Il grande abbaglio

Prima di allontanarmene per senso di dignità e tardivo amor-di-me, ho fornito a lungo le mie competenze professionali a un editore in crowdfunding. Sono stati anni molto lunghi e faticosi, durante i quali ho potuto osservare quotidianamente e da molto vicino il bizzarro funzionamento di una macchina editoriale sedicente innovativa, che “mette al centro il lettore” e che vanta ricerca e qualità, a fronte però di un catalogo sterminato e confuso, privo di identità perché privo di un qualsiasi accenno di progetto culturale.

Non nominerò l’editore in questione, benché sia facile arguire di chi si tratti. Non lo farò perché il mio rapporto lavorativo con esso è personale, mentre ciò che mi preme in queste righe è mettere a fuoco – anche attraverso la lente della mia esperienza, se necessario – la mala postura di un sistema da cui sia i molti autonomi dell’editoria come me, sia i di gran lunga più numerosi aspiranti autori dovrebbero tenersi lontani.

Non ce l’ho col crowdfunding

Prima che qualcuno si indigni e brandisca torce e forconi (del che, a dirla tutta, poco mi importa), voglio precisare che non non ce l’ho col crowdfunding in sé, sul quale non ho nulla da eccepire; né tanto meno me la prenderò con l’iniziativa privata di un qualsiasi scrittore che, pur privo di editore o di sufficienti risorse economiche per fare da sé, voglia coprire i costi di stampa, distribuzione e promozione del proprio libro cercando sostenitori, mentre prova ad affermarsi.

Ciò che trovo inopportuno è che un presunto editore, dunque un imprenditore culturale, e dunque una figura di rilievo pubblico, che nella scelta dei libri che manda sul mercato pone il fulcro della propria attività, adotti il crowdfunding come sistema di finanziamento, addebitando così la propria funzione al pubblico pagante di futuri lettori. (Oltre che il rischio d’impresa.)

Ma andiamo per gradi.

Questione di ruoli

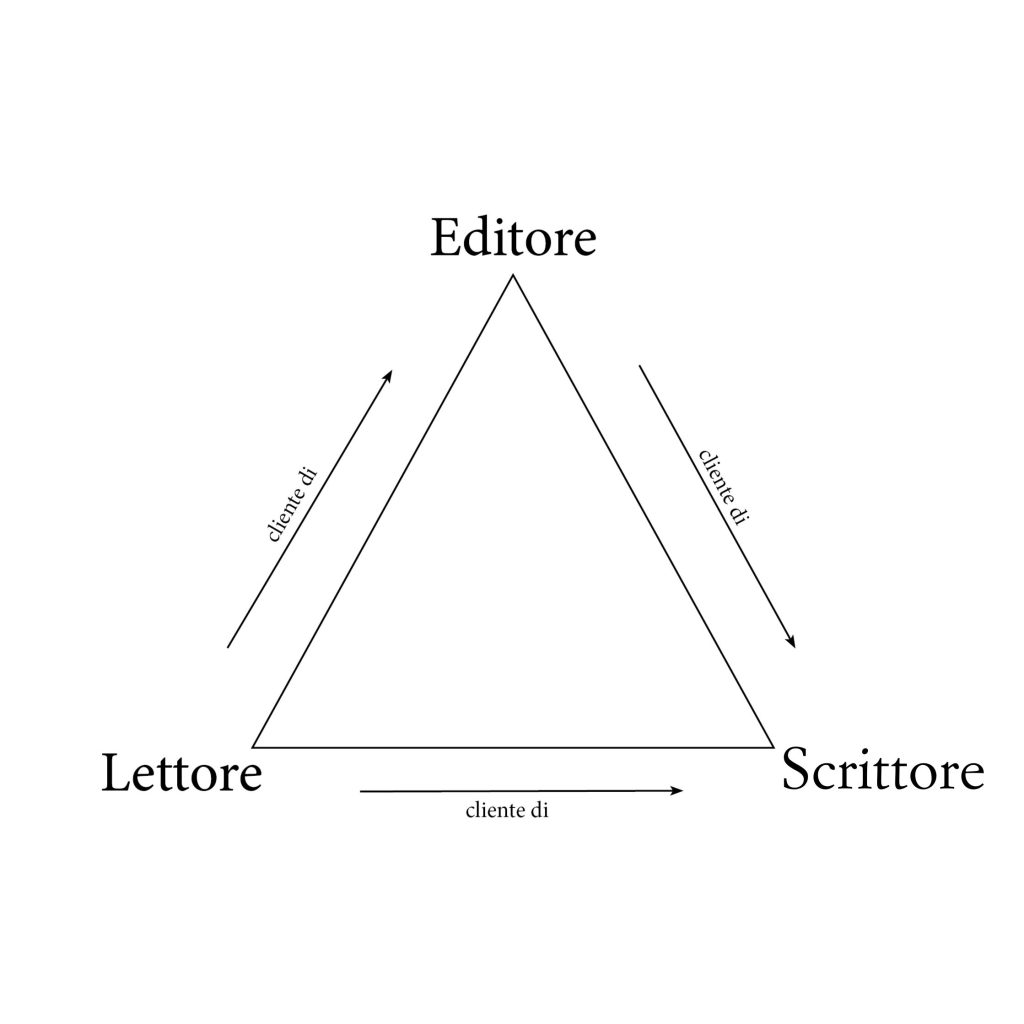

Semplificando ai minimi termini, in editoria libraria esistono tre ruoli fondamentali:

1. l’editore, cui afferiscono tutte le figure professionali inserite nella filiera produttiva di un libro (redattori, grafici, segretari, amministrativi, ufficio diritti ecc.);

2. lo scrittore, cioè colui che cede all’editore i diritti di sfruttamento economico della propria opera per una durata di tempo stabilita dal contratto;

3. il lettore o, in termini più prosaici, il consumatore finale.

Queste tre figure stanno tra loro in un rapporto di clientela, che ho schematizzato in figura.

Com’è ovvio, il lettore, tramite il libraio, può considerarsi cliente dell’editore di cui sceglie il libro; ma è anche cliente, in senso lato, dello scrittore, dal momento che parte dei soldi del suo acquisto costituiranno i diritti che l’editore corrisponderà proprio all’autore. D’altro canto, ed è la cosa più interessante, l’editore è cliente dello scrittore, e non il contrario. Ciò è logico, dal momento che (punto 2) lo scrittore cede all’editore i diritti di sfruttamento economico della propria opera in cambio di un compenso, che sia in forma di anticipo o royalties. In altre parole, lo scrittore vende e l’editore compra.

Chiarito questo, è bene sottolineare che l’editore è libero di scegliere i libri da pubblicare, ed essendo egli un potente mediatore culturale tra autori e pubblico, occupa il vertice del triangolo.

Da questa breve disamina si può dedurre che, se lo scrittore scrive e l’editore pubblica, al lettore non resta che scegliere cosa leggere orientandosi nella copiosissima offerta editoriale. È questo il suo ruolo, è questo l’unico modo in cui dovrebbe poter influenzare il mercato, esprimendo cioè la propria preferenza e il proprio indirizzo culturale a cose fatte, in merito a libri già pubblicati.

Il ribaltone

L’editore in crowdfunding ribalta questo paradigma attraverso l’istituzione di campagne di finanziamento collettivo in cui mette a disposizione del pubblico la bozza non lavorata di un libro, che è ancora un documento di videoscrittura e che perciò, editorialmente parlando, non esiste. Il pubblico esprimerà il suo favore verso questo embrione di opera selezionandola nella sua veste più acerba – talvolta persino impresentabile – e acquistandola a scatola chiusa, con la promessa di riceverla raffinata e ben confezionata dopo un certo tempo.

Un bello scaricabarile, no? Perché, in fondo, il pubblico che ne sa? Voglio dire: la massa indistinta di compratori di libri[1] non può nulla più che esprimere un giudizio ex post, sia esso orientato dal gusto, dalla volontà di sostenere una determinata realtà editoriale o quant’altro. Per di più, sulla totalità dei lettori, gli esperti di letteratura sono pochi, gli addetti ai lavori ancor meno, e i critici capaci di un parere ad ampio spettro su un’opera una decisa minoranza. Se a questo si aggiunge che la quasi totalità degli autori in questione pretende un esordio pur essendo priva delle minime competenze testuali (men che meno letterarie, perché, banalmente, non legge), quali prospettive potrà mai avere un tipo di editoria come questo?

La risposta è: dipende.

Prospettive culturali? Nessuna.

Prospettive economiche? Ampie. Anche perché se così non fosse, saremmo davanti a un pessimo operatore culturale che è allo stesso tempo un pessimo imprenditore.

Abdicare a sé stessi

A questo punto è lecito chiedersi che cosa distingua un editore da un non-editore, come quello in crowdfunding. Io direi: la stessa cosa che distingue gli individui: la loro identità. E l’identità di un editore si esprime nel suo catalogo: in altre parole, la selezione di titoli e autori secondo un progetto culturale che di necessità precede e governa l’attività editoriale.

Cifra dell’editore è dunque una accurata selezione: ciò che non fa l’editore in crowdfunding, abdicando a sé stesso e alla propria prerogativa, e in buona sostanza limitandosi a prendere atto di scelte altrui e stampare a seconda della richiesta: né più né meno che un print on demand.

La ragione di questo cortocircuito si annida in una mancanza di necessità: pur avendone l’opportunità, all’editore in crowdfunding non è necessario selezionare le opere che nutriranno il suo catalogo – sulla carta, vanno bene tutte – perché nella sua impresa l’istanza economica supera quella culturale di molte, infinite misure.

Non è il caso però di indulgere in romanticherie adolescenziali: una casa editrice è un’azienda e il motore di un’azienda è il profitto. Ma i grandi editori del Novecento, chissà come, chissà perché, sono riusciti a unire brillantemente indirizzo culturale e interesse economico-finanziario. Ed è ovvio che abbiano strizzato l’occhio al mercato, ma seguendo un progetto di cultura che privilegiava la qualità dei testi e della loro lavorazione, anche e soprattutto quando si trattava di freddi calcoli.

Di Mondadori, per esempio, in Storia dell’editoria letteraria in Italia, Gian Carlo Ferretti scrive:

«Il solo fatto di pubblicare dei libri e, particolare fondamentale, di riuscire a venderli, era in realtà per Arnoldo [Mondadori] “cultura”». [Decleva, Arnoldo Mondadori, Utet, Torino, 1993] Affermazione efficace nella sua consapevole parzialità, purché si renda esplicito quel riferimento ai «libri», che per Arnoldo devono essere dei buoni libri, e perciò anche dei libri che si vendono oggi e che si continueranno a vendere domani. Più precisamente Arnoldo mira a una qualità che rechi in sé la possibilità o certezza di successi commerciali presenti e futuri. Ed è proprio questo che dagli anni Venti ai Sessanta caratterizza l’identità editorial-letteraria dei suoi autori contemporanei più tipici, seppure a diversissimi livelli di valore letterario e commerciale.[2]

Cultura, selezione e qualità, dicevamo, anche di fronte al calcolo.

Quando si dice «dare i numeri»

E facciamoli, allora, due conti.

Nello specifico, cerchiamo di calcolare, o quantomeno approssimare, la quantità media di libri pubblicati in crowdfunding dall’editore mio ex cliente. Serviranno alcuni dati, come per esempio gli anni di attività: l’editore in questione esiste dal 2014, dunque 11 anni, approssimando per difetto.

Ora un conto spannometrico sulla produzione annuale. Nel tempo mi è capitato di ricevere comunicazioni collettive indirizzate ai collaboratori esterni come me, e di vedere i loro indirizzi e-mail nella sezione “copia conoscenza”. Li ho contati, me compreso eravamo una trentina. Diamolo per buono, anche se di per sé avere 30 editor è un’enormità per un editore medio-piccolo come questo.

All’epoca lavoravo al ritmo di circa 12 libri l’anno. Poniamo che ciascuno dei miei colleghi avesse il mio stesso ritmo: 1 libro al mese per 30 persone è uguale a 360 libri l’anno. Per undici anni di attività, sarebbero 3960 titoli in catalogo.

Un’esagerazione! Non può essere! Meglio contare i libri direttamente sul catalogo online: ogni pagina mostra 9 titoli; le pagine sono 128, per un totale di 1159 pubblicazioni.[3]

Sembrerebbe un dato molto più ragionevole.

In realtà non lo è, per lo meno se vogliamo che una buona qualità media delle pubblicazioni resti un parametro da tenere in considerazione: stiamo pur sempre parlando di 105 pubblicazioni l’anno in undici anni di presenza sul mercato!

Ecco, in un Paese che conta più di 5000 editori e in cui nell’anno si pubblicano 69.000 titoli trade,[4] che 105 sia la media delle singole uscite di un unico editore, peraltro medio-piccolo, è a dir poco sorprendente. Solo a me sembra quantomeno insolito? E come si spiega?

Selezione all’ingresso

Si spiega col fatto che manca una selezione all’ingresso. Semplicemente non viene fatta, malgrado l’autore sia portato a credere il contrario, perché l’editore sostiene che i testi approvati hanno passato il vaglio non di una, ma di ben due selezioni professionali.

(A parer mio) non è vero.

E a suggerirmelo è la qualità spesso inesistente delle bozze che negli anni mi sono state affidate perché le editassi. Testi sconclusionati, scritti in un italiano che non passerebbe un esame di riparazione; trame talmente insulse da costringere parenti e amici degli autori in questione a scegliere tra l’offenderli e il mentire; assenti capacità di comprensione da parte di molti autori di semplici note scritte in un buon italiano, piano e senza fronzoli, da un professionista della scrittura.

Prima di essere frainteso, dirò che ho incontrato anche autori molto bravi che hanno scritto romanzi piacevoli quando non persino belli, o che hanno dimostrato un ottimo potenziale, nonché un’ottima attitudine a quella fase più razionale di lavoro sul testo che segue la scrittura intesa come gesto artistico. Con diversi di questi autori sono ancora piacevolmente in contatto; ho amato le loro storie e spero che stiano avendo un buon successo, malgrado la vita commerciale di un libro oggi sia molto breve. E auguro loro una carriera letteraria piena di soddisfazioni.

Ma al netto di questi pochi, forse una mezza dozzina, tutti gli altri sarebbero stati scartati da qualunque altro editore che avesse una chiara linea editoriale alimentata da un saldo progetto culturale, e non soltanto un logo da stampigliare su una risma venduta a 20 euro a copia.

Ma l’editore in crowdfunding, come si diceva, non ha la necessità di assecondare un progetto culturale: gli è sufficiente che l’autore in questione abbia una cerchia abbastanza nutrita da poter coprire i costi di lavorazione, stampa, distribuzione e di un pallido sforzo promozionale. Una volta piazzate in prevendita quelle 200-250 copie del futuro libro, il gioco è fatto.

Perciò non importa chi sia l’autore, quale sia la sua storia e quindi, di riflesso, ciò che ha messo nella propria opera; insomma non importa cos’abbia da dire chi scrive e come lo dica. Basta che abbia tanti amici o un discreto seguito social. E di gente così ce n’è in quantità, molta più di quella che è in grado di scrivere un libro.

L’ombra della piramide

Di tutto questo, oltre all’evidenza, ho avuto ulteriore prova qualche anno fa, quando ricevetti via e-mail dagli interni della casa editrice una misteriosa “proposta di nuova collaborazione”. Era un periodo particolarmente felice: mi ero messo in proprio con tutti i crismi, avevo il mio bel sito nuovo e avevo chiuso più libri consecutivi con il plauso unanime degli autori, la qual cosa mi rendeva molto orgoglioso.

Dunque, un giorno, arriva questa “proposta” che io, con un po’ di euforia, immagino collegata ai recenti successi. Invece bastano pochi minuti di telefonata per riportarmi alla miseria dell’editoria in crowdfunding cui facevo da bàlia: «Ciao, Alessandro, abbiamo visto che di recente hai aperto una tua attività di servizi editoriali. Se ci stai, ti diamo un gettone per ogni autore che indirizzi a noi per la pubblicazione. Però, mi raccomando, deve avere un po’ di amici e contatti».

Né più né meno che la richiesta di fare anche da agente letterario non retribuito per garantire a loro una corsia preferenziale in cui instradare qualche sprovveduto. Per di più con il libro già editato. Una sorta di schema piramidale travestito da filiera editoriale, alla cui sommità siede un organismo che si finge casa editrice ma che non fa il minimo sforzo per cercare i propri autori (dacché, come si è detto, non ha un progetto culturale) né tantomeno per garantire la vita più lunga possibile alle sue pubblicazioni (dacché sono pre-finanziate con denaro altrui).

Come si fa l’editore?

Ebbene, in primo luogo, l’abbiamo detto, l’editore si fa cercando e affinando una visione, un progetto culturale che si snodi nel tempo attraverso la costruzione di un catalogo che proprio di tale visione sia rappresentativo.

In secondo luogo, l’editore si fa scommettendo su personalità letterarie che meritano, per la qualità dei loro lavori e secondo il giudizio di un professionista competente, di diventare accessibili al pubblico, di avere una vera occasione di esporsi. L’editore deve avere fiuto per queste cose, ma allo stesso tempo rimanere coerente a sé stesso, pena l’apparire scomposto e facilone solo per il guadagno, il che non sarebbe un gesto molto intelligente, perché se hai un’identità editoriale, il pubblico ti segue per ciò che essa gli restituisce.

Terzo, un editore deve investire attivamente sui propri autori. Perché sceglierli, altrimenti?! Lavorare un libro fino a renderlo vendibile (davvero vendibile, non come certa porcheria) è un lavoraccio per tutti quelli che se ne occupano. E quando il libro è uscito, va promosso, fatto conoscere. E grazie tante che una preesistente notorietà dell’autore facilita le cose, ma non è questo il punto. Il punto è che, accanto al far quadrare i conti, essere editore significa voler lasciare un’impronta nel tessuto culturale su cui ci si muove. Non è un mestiere in cui si capita solo perché tutti, in qualche modo, si deve lavorare. Mi spiego?

Di certo si spiega meglio Ferretti nel tratteggiare le caratteristiche di quello che definisce efficacemente l’editore protagonista:

personalizzazione del progetto e della strategia; amore per il buon libro e per il libro ben fatto; sicurezza nelle scelte dei quadri interni, dei consulenti, degli autori, e rapporto reale con ciascuno di essi; politica di immagine concretamente fondata sulla politica d’autore; […] tempestività e insieme lungimiranza editoriale; senso del momento e del tempo (il cosiddetto fiuto), e cioè capacità di lettura recettiva o anticipatrice dei processi di trasformazione della società, della domanda dichiarata, diretta, presente, o latente, possibile, futura. […] Derivando poi da tutto ciò una forte specificità della Casa, una costante alimentazione del catalogo e una tendenziale formazione di lettori abituali…

Gian Carlo Ferretti, Storia dell’editoria letteraria in Italia. 1945-2003, Torino, Einaudi, 2004, p. 3

L’editore in crowdfunding non fa nulla di tutto ciò. Il fatto che prima ancora che il libro esista gli venga assemblato intorno un pubblico, cui è data in pasto una bozza spesso piena di orrori e sciatterie, bozza che in ogni caso non è il prodotto finale (dunque il lettore non riceve ciò che ha comprato), è disonesto e pericoloso, o alla meglio diseducativo. Il pubblico comincerà a pensare che è normale dare un’opportunità a chiunque e che chiunque sia in grado di giudicare in merito. D’altronde, però, un esordio non si nega a nessuno. Soprattutto se c’è una fila di amici e parenti pronti a coprire i costi. E allora, facciamo passare qualunque sciocchezza partorita nei pomeriggi di noia durante i lockdown, o dattiloscritti fantasy di semianalfabeti lunghi 300 cartelle: tanto un editor sistemerà le cose.

Il signor Wolf

Ecco. Se l’editoria fosse un gioco di carte, l’editor sarebbe il Jolly. Un po’ perché una certa frangia di eruditi ci considera dei buffoni, dei bagatti, una specie saprofaga che rovina gli scrittori puri di cuore, la cui arte coinciderebbe con l’espressione immediata di un’intuizione. E un po’ perché certi altri – con cinico opportunismo – pensano all’editor come a una sorta di risolutore. «Dlin dlon, sono il signor Wolf, risolvo problemi.»

Ma, ahimè, non si può editare tutto. O forse sì, ma prima bisognerebbe chiedersi se ne vale la pena e se si è disposti a pagare il giusto perché sia fatto. La risposta a quest’ultima domanda per l’editore in crowdfunding è “no”; diversamente, con tutta la rivoltante malascrittura che ho patito, dovrei essere ricco sfondato.

Ma all’editore in crowdfunding non importa della qualità dell’editing, lui vuole un signor Wolf che risolva i problemi.

A tal proposito, circa un anno fa ho avuto un’illuminante conversazione con un’interna di questa casa editrice intorno alla sopravvivenza di un paio di refusi in un testo, sul quale avrei dovuto rifare il lavoro da capo, gratis e nel fine settimana. Rifiutai e approfittai dell’occasione per far notare che il testo in questione aveva ben altri problemi in confronto a qualche errore di battitura – di cui avrebbe potuto occuparsi la “collega” in pochi minuti risparmiandosi di farmi la lezione. Di fronte all’insistenza e ai toni passivo-aggressivi con cui mi si accusava, a torto, di aver fatto un lavoro insufficiente, decisi finalmente di sbilanciarmi e dichiarai che se c’era un problema, stava nel fatto che quel testo avrebbe dovuto essere scartato in partenza. Questo perché pur cucinando con tutta la maestria del mondo, se gli ingredienti sono avariati, ne uscirà sempre un piatto da buttare.

La sicumera della “collega” nel ribattere, però, l’ha fatta inciampare in un lapsus che trovo ancora oggi sorprendentemente vergognoso.

Prima ha affermato che è compito dell’editor rendere leggibili anche testi irrecuperabili: chi, però, ha un minimo di competenza in materia sa che un editor non fa questo; un professionista serio rifiuta un testo che considera da cestinare. Inoltre, a quanto pare quel libro era davvero da rifiutare in partenza anche secondo chi, verrebbe da dire in malafede, l’ha selezionato comunque.

Poi ha sottolineato che, a prescindere dalla qualità dell’editing, se nel testo sopravvivono anche pochi refusi il lavoro non è accettabile. Ergo, per l’editore in crowdfunding l’editing non ha il minimo peso, gli serve soltanto per camuffare una scelta consapevolmente infelice ma lucrosa, evitando brutte figure con il pubblico.

D’altronde, cosa aspettarsi da chi tratta i libri come fossero casalinghi all’ingrosso?

L’equivoco

La ricaduta di un’impostazione “editoriale” come questa è grave.

Un autore che si imbarchi sul Pequod dell’editoria – chiamiamolo Ismaele – e che approdi con successo al molo di un editore in crowdfunding si sentirà inevitabilmente valorizzato: la patente di “editore” reca ancor oggi e saldamente un’idea di prestigio, dunque l’illusione di essere stato scelto indurrà Ismaele a pensare che la propria opera abbia valore, quando con molta probabilità non è così. Ismaele è forse molto estroverso e ha tanti amici che a loro volta hanno tanti amici; magari è un content creator con qualche migliaio di follower, che in tal caso sono il vero motivo per cui è stato ammesso nell’equipaggio. Il suo lavoro però è carente sotto ogni punto di vista: spesso le lacune più ampie e profonde sono linguistiche. Il che porterà un editor serio a porsi alcune domande: Ismaele sarà in grado di comprendere quello che gli dirò? Conoscerà gergo e concetti della narratologia? Se dovrà riscrivere alcune parti, sarà in grado di ottenere un risultato migliore di quello di partenza, pur non avendo la minima preparazione? No.

No, perché un sistema editoriale in crowdfunding prospera sull’estemporaneità di chi, affascinato dallo status symbol della pubblicazione e dalla prospettiva di potersene vantare, pensa che scrivere consista nel mettere una parola dietro l’altra.

In un contesto simile, l’autore viene privato di un giudizio franco, che sì, potrebbe essere anche duro e spiacevole: magari tu, aspirante Ismaele che mi stai leggendo, magari, dico, sei un ottimo giardiniere, un eccellente pediatra, un brillante tecnico informatico, ma un pessimo scrittore. E non c’è nulla di male, non è la fine del mondo, anzi è l’ordine naturale delle cose che nessuno sappia fare tutto.

Se vuoi imparare, se vuoi migliorare, devi essere pronto a impegnarti per molto tempo prima di apprezzare qualche risultato; devi scrivere tanto; devi leggere tantissimo; devi saper accettare il fatto che la maggior parte delle tue pagine rimarrà nel cassetto per sempre, che non sei speciale, che nessuno sta aspettando di leggere i tuoi testi e che senza una selezione seria, accurata, professionale, dedicata, la quale, per inciso, potrebbe non contemplarti mai, opere meritevoli non riceverebbero il giusto riscontro. Anzi, il tuo romanzo vivrebbe appena il tempo di un giro di danza, per poi essere incenerito dalla tua fretta e dall’incuria di chi dice di averti scelto dietro responso di una community di lettori dopolavoristi, che hanno appunto la facoltà di leggerti a fine giornata, ma non quella di decidere se vale o meno la pena di pubblicarti.

Se invece ti preme soddisfare l’ego con una pubblicazione, allora buttati, vai, cerca un editore in crowdfunding che ti accoglierà di sicuro (se hai tanti amici). Ma ricorda che con questo contribuirai a inquinare lo stagno in cui aspiri tanto a nuotare.

Rompere specchietti per le allodole

È quello che voglio fare in quest’ultimo paragrafo: tentare di diradare la nebbia intorno a due o tre astuzie comunicative che vorrebbero conferire all’editore in crowdfunding una sorta di valore aggiunto rispetto al panorama editoriale complessivo.

• L’autopromozione dell’autore. Con molto agio, l’editore in crowdfunding si appoggia agli sforzi di autopromozione dei suoi autori, spesso spontanei, spesso incoraggiati. Secondo indeterminate “analisi di mercato”, afferma, la prima tiratura di un libro vende di più fra chi già conosce l’autore. E grazie tante. Anche perché l’alternativa è che l’autore non venda affatto e il suo libro si trasformi in un buco nei conti dell’editore. Se però la sua strategia di vendita si basa su un finanziamento collettivo a priori, avrà le spalle coperte, almeno fino alla pubblicazione. Ma uscire dalla tipografia è solo il primo passo: il tasso di mortalità infantile dei libri è altissimo. Tuttavia, per allora l’editore in crowdfunding sarà già rientrato dei costi e avrà adeguatamente tamponato eventuali perdite con un’infinità di pubblicazioni parallele. Perciò non avrà grandi esigenze pubblicitarie e l’unico davvero interessato a promuovere il libro resterà l’autore. È fondamentale, dirà il nostro editore, che l’autore collabori alla promozione del proprio libro, quasi che fosse giusto così: «Noi ti abbiamo fatto il favore di pubblicarti, ora tu ti dai una mossa».

Chiariamo: non c’è nulla di sbagliato nell’autopromozione, specie se spontanea. Ma quando, per un autore che si è affidato a un editore, questa diventa la sola debolissima risorsa per tenere in vita la propria opera presso il pubblico, qualcosa non torna.

• Pubblicazione senza costi. Mi sembra ridicolo doverlo dire, ma forse è necessario: che per l’autore la pubblicazione sia gratuita è la base, non un gesto che santifica l’editore. Si è detto più indietro: l’editore è cliente dello scrittore. Il lavoro dello scrittore è appunto scrivere; quando entra nella scuderia di un editore con la sua bozza in mano, ha già fatto il proprio lavoro, e quel lavoro, anzi i diritti di sfruttamento economico di quel lavoro, li vende all’editore.

Caro lettore, vedila così: un autore che paga il proprio editore è un operaio che invece di incassare lo stipendio, lo versa al datore di lavoro. E un editore che si fa pagare per pubblicarti è un truffatore.

• In tutte le librerie! Credenza diffusa è che un libro, quando esce, esca in “tutte le librerie”. Ma essere in tutte le librerie significa una cosa ben precisa: significa cioè che da Bolzano a Lampedusa, se io metto piede in una libreria qualunque, troverò quel libro. Il che, tuttavia, è semplicemente impossibile se non sei Fabio Volo o Bruno Vespa; peggio ancora se sei un esordiente. Perché? A causa della tiratura, tanto per dirne una: la tiratura di un esordiente totale sta nell’ordine delle poche centinaia di copie, insufficienti persino a coprire l’eventuale domanda delle librerie di quartiere, se l’editore sta in una grande città; figurarsi l’intero Stivale. Ma tolto questo, la verità è che ciò che viene garantito non è la presenza del tuo libro in tutte le librerie, ma la sua reperibilità: con tutta probabilità il tuo romanzo non sarà a scaffale nemmeno nella tua libreria di fiducia, ma se lo ordini al libraio, quello te lo fa arrivare. Il che va bene, intendiamoci, ma è un po’ come dire che si è stati in tutti i Paesi nel mondo solo perché, volendo, ci si potrebbe andare. Non è proprio la stessa cosa. Così come, d’altronde, l’editoria in crowdfunding non è proprio editoria.

*

Note

[1] Perché insisto nel chiamare i lettori “acquirenti” o “compratori”? Non certo per svilirne il peso culturale, bensì perché l’equazione “copia comprata” = “copia letta” è un assunto troppo debole per essere credibile, elude cioè il principio di falsificabilità: è insomma un confortevole postulato senza vere prove a sostegno. Non a caso le classifiche si compilano sulla tracciabilità delle vendite. La stortura sta nel fatto che questo parametro sia considerato in maniera automatica un indice di gradimento.

[2] Gian Carlo Ferretti, Storia dell’editoria letteraria in Italia. 1945-2003, Torino, Einaudi, 2004.

[3] Mentre scrivo (ottobre 2025), ci sono altri 250 titoli in attesa di raggiungere l’obiettivo minimo di preordini da parte del pubblico per essere ammessi in lavorazione.

[4] Fonte AIE. Su 85.000 titoli pubblicati nel 2023, al netto di autopubblicazioni (13.000) e scolastica (3400), 69.000 titoli erano trade (narrativa e saggistica nelle librerie fisiche e online). Vedi: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-9964-2024.10.9/Rapporto_2024_sintesi.pdf?IDUNI=2gwbx5gkr1decv4yi0gerisx7768.